Сформулировалась как-то в одном разговоре мысль, которая с тех пор поддерживает. Про принятие с маленькой буквы «п».

У меня лично очень долгое время были проблемы с принятием. Наверное, я из тех, кому до последнего кажется, что «ну можно же еще что-то придумать!..». И кто продолжает не сдаваться последнего — пока в какой-то момент не окажется в ситуации «битья головой об стену». Что обычно довольно безразлично стене, но не очень хорошо отражается на голове. И никак не сдвигает относительно стены.

Недавно я проводила тренинг по эмбодимент-подходу для волонтеров, и мы там исследовали телесно паттерны «изменить» и «принять». Это интересная практика, можете опробовать: нужно телом прожить известную мантру «господи, дай мне силы изменить то, что возможно изменить, смирения принять то, что невозможно изменить — и мудрость понять разницу.» Упражнение состоит в том, чтобы замечать свою телесную реакцию на предложение что-то «изменить», «принять» и состояние «мудрости».

И обнаружилось, что у большинства участников группы задача «принять то, что я не могу изменить» вызывает явный стрессовый отклик в теле (что-то сжимается или напрягается, дыхание становится более поверхностным, появляется ощущение небезопасности или «я не в порядке», если я должен принимать это все.) Обсуждали с коллегами, что это довольно типичная реакция для помогающих специалистов, что неслучайно люди идут в эту профессию.

Очень часто наши сложности с принятием возникают из-за того, что нам кажется, что принять = согласиться.

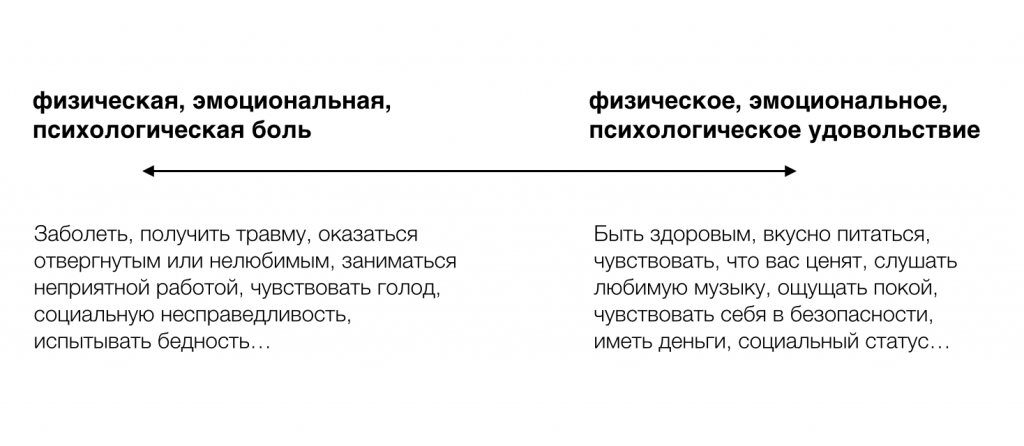

Почему мы оказываемся в таких ситуациях? Потому что не все в жизни идет по-нашему. В мире есть масса вещей, с которыми не хочется соглашаться, которые противоречат нашим ценностям и предпочтениям. Насилие, войны, смерть, болезни. И что бы не утверждали нью-эйджевские идеи про «ты сам создаешь свою реальность», это не так. Вернее, это и так и не так — да, мое представление о реальности влияет на мои действия в мире (как говорил социолог Томас, «если человек считает что-то реальным, оно реально по своим последствиям» — если я буду верить в черную кошку, я буду выбирать другой маршрут на дороге, а также «если я верю, что я не могу, то я не могу» (с), то есть из-за этой установки я даже не буду начинать и пробовать) — но помимо моих собственных психологических установок на любую ситуацию влияет очень большое количество других факторов, отношенческих, культурных, экономических, социальных — и когда мы перекладываем на одного человека 100% ответственности за происходящее в мире, мы наделяем его грузом, который он не может нести. (Подробнее эта тема исследуется, например, в связи с обвинением жертв насилия.)

И вот в подобных ситуациях мы можем в дополнение ко всему совершать еще пару ошибок восприятия.

Нам кажется, что эта ситуация будет длиться от момента сейчас протяженно в будущее. И думать об этой непрерывной неменяющейся беспросветности оказывается невыносимо, так что возникает ощущение «я этого не переживу». И мысль, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Но здесь есть несколько искажений, которые мы сами привносим.

Во-первых, неточен прогноз, что все так и будет непрерывно. Если и можно что-то сказать о мире, так это то, что мир непрерывно меняется. И в точности так же скорее всего не будет — и то, что мы это воспринимаем как неизменное, скорее говорит о том, что «мы застряли» в своем восприятии.

Во-вторых, неточен прогноз, что «я не переживу». Это добавленная нами самими часть описания ситуации, и мы не обязаны это принимать (умрем так умрем, это не от нас зависит).

И в свое время мне очень помогла мысль, что принять — не равно сдаться.

Принятие — это очень скромное действие.

Принять = очень скромно сказать «да, это так есть сейчас». Это простой акт свидетельствования, признание ситуации.

Может стать понятнее, если заменить «принятие» на «признание».

Я принимаю (признаю) факт события в моменте здесь-и-сейчас, говорю этому «да», но я принимаю (признаю) и свое несогласие. Это «да» — просто экономия сил, чтобы не биться головой об стену, просто временный отдых, чтобы остались силы двигаться, когда появится окно возможностей. Continue reading →