–Э–∞ –µ–≤—А–Њ–њ–µ–є—Б–Ї–Њ–є –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ–Њ–є –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є –≤ –†—Г–Љ—Л–љ–Є–Є –њ—Б–Є—Е–Њ—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В ¬†–Є–Ј –Ш–Ј—А–∞–Є–ї—П GiвАЩdon Mordecai Friedmann –њ—А–Њ–≤–Њ–і–Є–ї —Б–µ–Љ–Є–љ–∞—А –љ–∞ —В–µ–Љ—Г «–Ъ–Њ–≥–і–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М — –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–∞» («When love is a problem»). –Я—А–µ–Ј–µ–љ—В–∞—Ж–Є—П –≤—Л–ї–Њ–ґ–µ–љ–∞ –≤ –Њ—В–Ї—А—Л—В—Л–є –і–Њ—Б—В—Г–њ –Ј–і–µ—Б—М. –Э–µ –Ј–љ–∞—О, –±—Г–і–µ—В –ї–Є –њ–Њ–љ—П—В–љ–Њ —З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –љ–µ–µ — —Б–∞–Љ–∞ –ї–µ–Ї—Ж–Є—П –±—Л–ї–∞ –Њ—З–µ–љ—М –ґ–Є–≤–∞—П –Є –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–∞—П.

–Ґ–Њ—З–Ї–∞ –Њ—В—Б—З–µ—В–∞ –µ–≥–Њ –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є — –і–µ–Ї–Њ–љ—Б—В—А—Г–Ї—Ж–Є—П —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Є–і–µ–є –Њ –ї—О–±–≤–Є, —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—Й–Є—Е –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ. –Э–∞ —В–µ–Љ—Г –ї—О–±–≤–Є —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г–µ—В –Љ–љ–Њ–ґ–µ—Б—В–≤–Њ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–љ—Л—Е –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є–є (—В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є–є –Є —Г—Б—В–∞–љ–Њ–≤–Њ–Ї, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–Љ –љ–µ–Њ–±—Е–Њ–і–Є–Љ–Њ —Б–ї–µ–і–Њ–≤–∞—В—М, –Є–љ–∞—З–µ –±—Г–і–µ—И—М «–љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ—Л–Љ».)

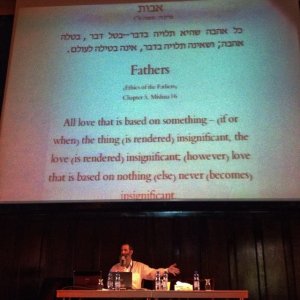

–Т —А–∞–Ј–љ—Л–µ –Є—Б—В–Њ—А–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ –њ–µ—А–Є–Њ–і—Л –Є –≤ —А–∞–Ј–љ—Л—Е –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–∞—Е —В—А–µ–±–Њ–≤–∞–љ–Є—П –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—З–µ–љ—М –Њ—В–ї–Є—З–∞—В—М—Б—П. –Э–∞ —Д–Њ—В–Њ –Њ–і–љ–∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—П –Є–Ј –µ–≥–Њ –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є, –≥–і–µ –±—Л–ї–Њ, –њ–Њ–і—А—П–і: —З—В–Њ-—В–Њ –Є–Ј –≤—Л—Б–Њ–Ї–Њ–є –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–є –њ–Њ—Н–Ј–Є–Є, —А–Њ–Љ–∞–љ—В–Є—З–µ—Б–Ї–Є–µ —Е–Є—В—Л 60-—Е, —А—Г–Љ—Л–љ—Б–Ї–∞—П –њ–Њ–њ—Б–∞, —А—Н–њ —Б —Б–Њ–Њ—В–≤–µ—В—Б—В–≤—Г—О—Й–µ–є –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–Њ–є (–љ–Є–Ї–Њ–≥–Њ, –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, –љ–µ —Б–Љ—Г—Й–∞–µ—В –љ–µ—Ж–µ–љ–Ј—Г—А–љ–∞—П –ї–µ–Ї—Б–Є–Ї–∞?) –Є –≤–Є–і–µ–Њ —Д—А–∞–љ—Ж—Г–Ј—Б–Ї–Њ–≥–Њ —Д–Є–ї–Њ—Б–Њ—Д–∞ –Ц–∞–Ї–∞ –Ф–µ—А—А–Є–і—Л. –Ъ–Њ–≥–і–∞ –ґ—Г—А–љ–∞–ї–Є—Б—В –њ—А–Є—Б—В–∞–µ—В –Ї –Ф–µ—А—А–Є–і–∞ —Б —А–∞—Б—Б–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –њ—А–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М, —В–Њ—В –Њ—В–≤–µ—З–∞–µ—В, —З—В–Њ –љ–Є—З–µ–≥–Њ –њ—А–Њ —Н—В–Њ –љ–µ –Ј–љ–∞–µ—В, –Є –≤–Њ–Њ–±—Й–µ — –љ–∞ –Ї–ї–Є—И–µ-–≤–Њ–њ—А–Њ—Б –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ –Ї–ї–Є—И–µ-–Њ—В–≤–µ—В — –љ–Њ –њ–Њ—В–Њ–Љ –≤—Б–µ-—В–∞–Ї–Є —А–∞—Б–Ї—А—Г—З–Є–≤–∞–µ—В—Б—П –Є —А–∞—Б—Б–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В –њ—А–Њ —А–∞–Ј–љ–Є—Ж—Г –ї—О–±–Є—В—М «–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ» –Є «–Ј–∞ —З—В–Њ-—В–Њ».

–І—В–Њ–±—Л —А–∞—Б–њ–Њ–Ј–љ–∞—В—М –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –Ї «–ї—О–±–≤–Є», –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –Ј–∞–і–∞—В—М —В–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л:

— –Ъ–Њ–≥–і–∞, –≥–і–µ –Є —Б –Ї–µ–Љ –ї—О–±–Њ–≤—М —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Є–µ–Љ–ї–µ–Љ–Њ–є?

— –Ъ–∞–Ї–Њ–µ –Љ–µ—Б—В–Њ –і–Њ–ї–ґ–љ–∞ –Ј–∞–љ–Є–Љ–∞—В—М –ї—О–±–Њ–≤—М —Б—А–µ–і–Є –і—А—Г–≥–Є—Е –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–Є–Њ—А–Є—В–µ—В–Њ–≤ («–≤–Њ—В –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є—И—М —Г–љ–Є–≤–µ—А—Б–Є—В–µ—В, –Є —В–Њ–≥–і–∞…»)?

— –Ъ–∞–Ї–∞—П –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ –ї—О–±–Њ–≤—М —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є?

–Ю–љ –≥–Њ–≤–Њ—А–Є—В, —З—В–Њ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є —З–∞—Й–µ —П–≤–ї—П–µ—В—Б—П –≤–ї—О–±–ї–µ–љ–љ–Њ—Б—В—М («being in love»), –љ–µ–ґ–µ–ї–Є –ї—О–±–Њ–≤—М («love»).

–Ґ–∞–Ї–ґ–µ –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ —Б—Г—Й–µ—Б—В–≤—Г—О—В –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П –њ—А–Њ —В–Њ, –Ї–∞–Ї –љ–∞–і–Њ –Њ–±—А–∞—Й–∞—В—М—Б—П —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ –Ј–∞–Ї–Њ–љ—З–Є–ї–∞—Б—М –Є–ї–Є –њ–Њ—И–ї–∞ –љ–µ —В–∞–Ї, –Є–ї–Є «–љ–µ —В–∞–Ї–∞—П» («–Њ–љ —В–µ–±–µ –љ–µ –њ–∞—А–∞»). –І–∞—Б—В–Њ —Н—В–Њ –њ—А–Њ —А–µ–Ј–Ї–Њ–µ –њ—А–µ–Ї—А–∞—Й–µ–љ–Є–µ: –Ј–∞–±—Г–і—М, «–Њ—В–њ—Г—Б—В–Є» –Є –Љ–µ—В–Њ–і—Л —Н—В–Њ–≥–Њ «–Њ—В–њ—Г—Б–Ї–∞–љ–Є—П» –њ—А–µ–і–ї–∞–≥–∞—О—В—Б—П —З–∞—Б—В–Њ –ґ–µ—Б—В–Ї–Є–µ («–Ї–ї–Є–љ –Ї–ї–Є–љ–Њ–Љ»). –Ш —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –≤—Б—В—Г–њ–∞—В—М –≤ –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ —Б —В–µ–Љ, —З—В–Њ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–ї—П –Љ–љ–Њ–≥–Є—Е –ї—О–і–µ–є («–њ–Њ–љ–Є–Љ–∞—О, —З—В–Њ –љ–∞–і–Њ —А–∞–Ј–ї—О–±–Є—В—М, –љ–Њ –љ–µ –Љ–Њ–≥—Г»).

–Т–Њ–Њ–±—Й–µ –ї—О–±–Њ–≤—М — –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–≤–∞—П —В–µ–Љ–∞, –∞ —Г–ґ –Ї–Њ–≥–і–∞ –Њ–љ–∞ —Б—В–∞–љ–Њ–≤–Є—В—Б—П –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є, —В–∞–Ї –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ. –Я–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤ –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—П—Е –ї—О–і–Є —Е–Њ—В—П—В –Ј–∞–љ—П—В—М –Њ—В –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –і–Є—Б—В–∞–љ—Ж–Є—О — —А–µ—И–Є—В—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Г, –Є–Ј–±–∞–≤–Є—В—М—Б—П –Њ—В –љ–µ–µ. –Ш —В–Њ–≥–і–∞ –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞–µ—В –њ—А–Њ—В–Є–≤–Њ—А–µ—З–Є–µ: –њ–Њ –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ –њ—А–Є—З–Є–љ–∞–Љ (—Б–Њ—Ж–Є–∞–ї—М–љ—Л–Љ — «–Љ—Л –љ–µ –њ–∞—А–∞», –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ—З–µ—Б–Ї–Є–Љ — «–Љ—Л —А–∞–Ј–Њ—И–ї–Є—Б—М/ –≤ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–µ», «–Њ–љ/–Њ–љ–∞ –њ–ї–Њ—Е–Њ —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є –Њ–±—А–∞—Й–∞–ї—Б—П») –ї—О–±–Є—В—М —Г–ґ–µ –љ–µ–њ—А–∞–≤–Є–ї—М–љ–Њ, –љ–Њ —З—Г–≤—Б—В–≤–∞ –µ—Б—В—М –Є–ї–Є –±—Л–ї–Є –Њ—З–µ–љ—М —Б–Є–ї—М–љ—Л–µ, –Ј–∞—Е–≤–∞—В—Л–≤–∞—О—Й–Є–µ, –Є —Б–∞–Љ–Є —Н—В–Є –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥–Є, –≤–µ–і—М –ї—О–±–Њ–≤—М — —Н—В–Њ –Њ–њ—Л—В, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Њ—З–µ–љ—М –і–Њ—А–Њ–≥ –Љ–љ–Њ–≥–Є–Љ –ї—О–і—П–Љ, –Є –µ–≥–Њ —Е–Њ—З–µ—В—Б—П —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М. –І—В–Њ –ґ–µ –і–µ–ї–∞—В—М?

–Т –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є –Є–і–µ–Є –Њ–љ –Њ–±—А–∞—Й–∞–µ—В—Б—П –Ї –љ–∞—А—А–∞—В–Є–≤–љ—Л–Љ –Є–і–µ—П–Љ «—З–ї–µ–љ—Б—В–≤–∞ –≤ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ» –Є –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞–Љ «–≤–Њ—Б—Б—В–∞–љ–Њ–≤–ї–µ–љ–Є—П —Г—З–∞—Б—В–Є—П». –Я—А–Є–Љ–µ–љ–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Ї –Ї–Њ–љ—В–µ–Ї—Б—В—Г –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є (–Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –Є –Њ—Б–Њ–±–µ–љ–љ–Њ –љ–µ—Г–і–Њ–≤–ї–µ—В–≤–Њ—А–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–µ–љ–Є—П), –≤–∞–ґ–љ–∞—П –Є–і–µ—П —Б–Њ—Б—В–Њ–Є—В –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ–±—Л —П—Б–љ–µ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—В—М –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –≤ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е — –Є –Љ—Л—Б–ї–µ–љ–љ—Л–є –і–Є–∞–ї–Њ–≥, –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ.

–Ш–і–µ—П «–Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ъ–ї—Г–±–∞»

–Ь–µ—В–∞—Д–Њ—А–∞ «–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞» –Ј–∞–Ї–ї—О—З–∞–µ—В—Б—П –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ —Г –Ї–∞–ґ–і–Њ–≥–Њ –Є–Ј –љ–∞—Б –µ—Б—В—М «—З–ї–µ–љ—Л –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞» — –ї—О–і–Є, —Б—Л–≥—А–∞–≤—И–Є–µ –Њ–њ—А–µ–і–µ–ї–µ–љ–љ—Г—О —А–Њ–ї—М –≤ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є —В–µ–Љ, –Ї–µ–Љ –Љ—Л —Б—В–∞–ї–Є —Б–µ–є—З–∞—Б, —Б—В–∞–ї–Є –≤–Њ—Б–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞—В—М —Б–∞–Љ–Є—Е —Б–µ–±—П. –≠—В–Є —З–ї–µ–љ—Л –љ–∞—И–µ–≥–Њ «–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–≥–Њ –Ї–ї—Г–±–∞» —З–∞—Б—В–Њ –Њ–±–ї–∞–і–∞—О—В —А–∞–Ј–ї–Є—З–љ—Л–Љ —А–∞–љ–≥–Њ–Љ –Є–ї–Є —Б—В–∞—В—Г—Б–Њ–Љ.

–Ґ–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Є—З–µ—Б–Ї–∞—П —Б–Є–ї–∞ —Н—В–Њ–є –Є–і–µ–Є — –≤ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –≤ —В–µ—З–µ–љ–Є–µ –ґ–Є–Ј–љ–Є –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –њ–µ—А–µ—Б–Љ–∞—В—А–Є–≤–∞—В—М –њ–Њ–Ј–Є—Ж–Є–Є —А–∞–Ј–љ—Л—Е –ї—О–і–µ–є –≤ —Н—В–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ. (–Ш–≥—А–∞ —Б–ї–Њ–≤, –њ—А–Є–і—Г–Љ–∞–љ–љ–∞—П –Ь–∞–є–Ї–ї–Њ–Љ –£–∞–є—В–Њ–Љ, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –љ–∞–Ј–≤–∞–ї —Н—В–Њ—В –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б «re-membering» = —Н—В–Њ –Њ–і–љ–Њ–≤—А–µ–Љ–µ–љ–љ–Њ «remember», —В–Њ –µ—Б—В—М –≤—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞—В—М –Є «re-member»= –Љ–µ–љ—П—В—М –њ–Њ—А—П–і–Њ–Ї —З–ї–µ–љ—Б—В–≤–∞). –Э–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ–љ–Є–Ј–Є—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П —Б—В–∞—В—Г—Б –Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–∞, –і–∞–ґ–µ –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ, –Ї–Њ–≥–і–∞ –Љ—Л –≤–Ї–ї—О—З–µ–љ—Л —Б –љ–Є–Љ –≤ –љ–µ–њ–Њ—Б—А–µ–і—Б—В–≤–µ–љ–љ–Њ–µ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є–µ –Є –≤—Л–љ—Г–ґ–і–µ–љ—Л –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М –Њ–±—Й–∞—В—М—Б—П –≤ —Б–Є–ї—Г –Ї–∞–Ї–Є—Е-—В–Њ –Њ–±—Б—В–Њ—П—В–µ–ї—М—Б—В–≤ — –µ—Б–ї–Є —Н—В–Њ –љ–∞—И –±–Њ—Б—Б, —Б–≤–µ–Ї—А–Њ–≤—М, —З–Є–љ–Њ–≤–љ–Є–Ї. –Я–Њ–љ–Є–ґ–∞—П —Б—В–∞—В—Г—Б, –Љ—Л —В–µ–Љ —Б–∞–Љ—Л–Љ —Б–љ–Є–ґ–∞–µ–Љ –і–ї—П —Б–µ–±—П –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б —Н—В–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ. –Ш –љ–∞–њ—А–Њ—В–Є–≤, –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–≤—Л—Б–Є—В—М —Б—В–∞—В—Г—Б –Є–ї–Є –Ј–љ–∞—З–Є–Љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П –Њ–±—Й–µ–љ–Є—П —Б –Ї–∞–Ї–Є–Љ-—В–Њ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ (–і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є –Љ—Л –≤–Є–і–Є–Љ –µ–≥–Њ —А–µ–і–Ї–Њ –Є–ї–Є –Њ–љ –≤–Є—А—В—Г–∞–ї–µ–љ — —Н—В–Њ –Љ–Њ–ґ–µ—В –±—Л—В—М –љ–∞—И –ї—О–±–Є–Љ—Л–є –њ–Є—Б–∞—В–µ–ї—М, –≥–µ—А–Њ–є –Ї–љ–Є–≥–Є –Є–ї–Є —Д–Є–ї—М–Љ–∞), —Б–і–µ–ї–∞—В—М –µ–≥–Њ –і–ї—П —Б–µ–±—П –±–Њ–ї–µ–µ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Є–≤–∞—О—Й–µ–є, –∞–≤—В–Њ—А–Є—В–µ—В–љ–Њ–є —Д–Є–≥—Г—А–Њ–є.

–Р –≤ —Б–ї—Г—З–∞–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є (–∞ —В–∞–Ї–ґ–µ —Г—Е–Њ–і–∞ –Є–ї–Є —Б–Љ–µ—А—В–Є –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ) — –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —Б–Њ—Е—А–∞–љ–Є—В—М –њ–∞–Љ—П—В—М –Є –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ—Б—В—М –і–ї—П –і–Є–∞–ї–Њ–≥–∞ —Б —Н—В–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ –Љ–Є—А–µ. (–Э–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М —Б—В–∞—В—М—О –Ь–∞–є–Ї–ї–∞ –£–∞–є—В–∞ «–°–љ–Њ–≤–∞ —Б–Ї–∞–Ј–∞—В—М «–Ч–і—А–∞–≤—Б—В–≤—Г–є».)

–Э–∞–і–Њ –Ј–∞–Љ–µ—В–Є—В—М, —З—В–Њ —Н—В–∞ –Љ—Л—Б–ї—М — —З—В–Њ –Ї–∞–Ї–Є–µ-—В–Њ –ї—О–і–Є –Љ–Њ–≥—Г—В –Њ—Б—В–∞—В—М—Б—П –љ–∞–≤—Б–µ–≥–і–∞ —Б —В–Њ–±–Њ–є –≤ —В–≤–Њ–µ–Љ –≤–љ—Г—В—А–µ–љ–љ–µ–Љ –Љ–Є—А–µ (—В–≤–Њ–µ «–ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ –Ї–ї—Г–±–µ»), –і–∞–ґ–µ –µ—Б–ї–Є —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є –Њ–љ–Є –љ–µ –Є–Љ–µ—О—В –Ї —В–µ–±–µ —Г–ґ–µ –љ–Є–Ї–∞–Ї–Њ–≥–Њ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П, –Є —В—Л –і–∞–ґ–µ –Љ–Њ–ґ–µ—И—М —Б–Њ–Ј–љ–∞—В–µ–ї—М–љ–Њ –љ–µ —Е–Њ—В–µ—В—М –Є–Љ–µ—В—М —Б –љ–Є–Љ–Є –љ–Є–Ї–∞–Ї–Є—Е —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤ — —А–∞—Б—Е–Њ–і–Є—В—Б—П —Б —А–∞—Б–њ—А–Њ—Б—В—А–∞–љ–µ–љ–љ—Л–Љ–Є –≤ –Ї—Г–ї—М—В—Г—А–µ –њ—А–µ–і–њ–Є—Б–∞–љ–Є—П–Љ–Є –Њ —В–Њ–Љ, –Ї–∞–Ї –љ—Г–ґ–љ–Њ –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—В—М –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П: —З—В–Њ –љ—Г–ґ–љ–Њ «–і–≤–Є–≥–∞—В—М—Б—П –і–∞–ї—М—И–µ» (move on), –њ—А–Є—З–µ–Љ –≤ –Њ–±–Њ–Ј—А–Є–Љ–Њ–µ –≤—А–µ–Љ—П, –љ–µ «–Ј–∞—Б—В—А–µ–≤–∞—П». –Ш —Н—В–Њ –і–∞–µ—В –±–Њ–ї—М—И–µ —Б–≤–Њ–±–Њ–і—Л –≤ —В–Њ–Љ –Ї–∞–Ї –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ –≥–Њ—А–µ–≤–∞—В—М, –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—В—М, –њ—А–Њ–і–Њ–ї–ґ–∞—В—М.

–Х—Б–ї–Є –Љ—Л –і–Њ–±–∞–≤–Є–Љ —Б—О–і–∞ –Є–і–µ—О –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ —П—Б–љ–µ–µ —А–∞–Ј–і–µ–ї—П—В—М –і–ї—П —Б–µ–±—П «–Њ–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ—Г—О —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ—Б—В—М» — –Є –Њ–±—Й–µ–љ–Є–µ —Б —Н—В–Є–Љ —З–µ–ї–Њ–≤–µ–Ї–Њ–Љ –≤ —Б–≤–Њ–µ–Љ —Б—Г–±—К–µ–Ї—В–Є–≤–љ–Њ–Љ –Љ–Є—А–µ, —В–Њ –Љ—Л –Љ–Њ–ґ–µ–Љ –њ–Њ–Ј–≤–Њ–ї–Є—В—М —Б–µ–±–µ –±–Њ–ї—М—И–µ –Ј–∞–±—А–∞—В—М –Є–Ј –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є, –≤–Ј—П—В—М –Є–Ј –љ–Є—Е —В–Њ —Ж–µ–љ–љ–Њ–µ, —З—В–Њ —В–∞–Љ –±—Л–ї–Њ (–Њ—Й—Г—Й–µ–љ–Є–µ —Б–≤–Њ–µ–є –ї—О–±–≤–Є, –≤–Ї–ї–∞–і–∞ –≤ —Н—В–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П) — –Є –њ—А–Є —Н—В–Њ–Љ –љ–∞ –ґ–Є–Ј–љ–µ–љ–љ–Њ–Љ, –±—Л—В–Њ–≤–Њ–Љ —Г—А–Њ–≤–љ–µ –Њ–≥—А–∞–љ–Є—З–Є—В—М –Ї–Њ–ї–Є—З–µ—Б—В–≤–Њ —Д–Є–Ј–Є—З–µ—Б–Ї–Є—Е –Ї–Њ–љ—В–∞–Ї—В–Њ–≤¬† (–Њ–±–ї–∞—Б—В—М —А–µ–∞–ї—М–љ–Њ–≥–Њ –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б –±—Л–≤—И–Є–Љ —Б—Г–њ—А—Г–≥–Њ–Љ, –љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –≤ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є —В—П–ґ–µ–ї–Њ–≥–Њ —А–∞–Ј–≤–Њ–і–∞.)

–Т–Њ –≤—А–µ–Љ—П –ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –У–Є–і–Њ–љ –њ—А–µ–і–ї–Њ–ґ–Є–ї –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ–µ –Ј–∞–і–∞–љ–Є–µ — –њ–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М –љ–∞–і –≤–Њ–њ—А–Њ—Б–∞–Љ–Є –љ–∞ —В–µ–Љ—Г —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є –≤ –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Љ–Њ–≥–ї–∞ –Њ–Ї–∞–Ј–∞—В—М—Б—П (–Є–ї–Є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–ї–∞—Б—М) –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є. –Ю—А–Є–≥–Є–љ–∞–ї—М–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –љ–∞ –∞–љ–≥–ї–Є–є—Б–Ї–Њ–Љ¬†–Ј–і–µ—Б—М, –Љ–Њ–є –њ–µ—А–µ–≤–Њ–і –љ–Є–ґ–µ.

–Ь–љ–µ –њ–Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л–є —Д–Њ—А–Љ–∞—В –±—Л–ї –Њ—З–µ–љ—М —Г–Љ–µ—Б—В–µ–љ, –њ–Њ—В–Њ–Љ—Г —З—В–Њ –≤—Б–µ –ґ–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ –ї–Є—З–љ–Њ–µ –і–µ–ї–Њ, —З—В–Њ–±—Л –і–µ–є—Б—В–≤–Є—В–µ–ї—М–љ–Њ –Њ—В–Ї—А—Л—В–Њ –Њ–±—Б—Г–ґ–і–∞—В—М —Б –Ї–Њ–ї–ї–µ–≥–Њ–є –љ–∞ —Б–Њ—Б–µ–і–љ–µ–Љ —А—П–і—Г –љ–∞ –Ї–Њ–љ—Д–µ—А–µ–љ—Ж–Є–Є. –° –і—А—Г–≥–Њ–є —Б—В–Њ—А–Њ–љ—Л, —Н—В–Њ —В–∞–Ї–∞—П —В–µ–Љ–∞, –≥–і–µ –ї—Г—З—И–µ –±—Л—В—М —З–µ—Б—В–љ–µ–µ —Б —Б–Њ–±–Њ–є.

–Х—Б–ї–Є –≤—Л —А–µ—И–Є—В–µ –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –љ–∞ ¬†—Н—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л, —Б—В–Њ–Є—В —Б–Њ–±–ї—О–і–∞—В—М —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є, –Ї–∞–Ї –њ—А–Є –Њ–±—Л—З–љ—Л—Е –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ—Л—Е –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї–∞—Е. –Ь–љ–µ –њ–Њ–љ—А–∞–≤–Є–ї–Њ—Б—М, —З—В–Њ –У–Є–і–Њ–љ –Ј–∞–і–∞–≤–∞–ї –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –і–Њ–≤–Њ–ї—М–љ–Њ –±—Л—Б—В—А–Њ, —В–∞–Ї —З—В–Њ –њ–Њ–ї—Г—З–∞–ї–Њ—Б—М –Њ—В–≤–µ—З–∞—В—М –±–Њ–ї–µ–µ —Б–њ–Њ–љ—В–∞–љ–љ–Њ –Є –Ї–Њ—А–Њ—В–Ї–Њ.

–≠—В–Є –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –Љ–Њ–≥—Г—В –њ—А–Є–≥–Њ–і–Є—В—Б—П –љ–µ —В–Њ–ї—М–Ї–Њ —Б —В–µ–Љ–Њ–є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л –≤ –ї—О–±–≤–Є –Љ–µ–ґ–і—Г –ї—О–і—М–Љ–Є, –љ–Њ –Є –Ї–Њ–≥–і–∞ –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є –Њ–Ї–∞–Ј—Л–≤–∞–µ—В—Б—П —З—В–Њ-—В–Њ –і—А—Г–≥–Њ–µ, –≤–Њ —З—В–Њ –±—Л–ї —Б–Є–ї—М–љ–Њ «–≤–ї—О–±–ї–µ–љ» (–љ–∞–њ—А–Є–Љ–µ—А, –њ—А–Њ–µ–Ї—В –Є–ї–Є –і–µ–ї–Њ).

***

[–Т—Б–њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –≤–∞—И–µ–є –ґ–Є–Ј–љ–Є, –Ї–Њ–≥–і–∞ –ї—О–±–Њ–≤—М –Њ–Ї–∞–Ј–∞–ї–∞—Б—М –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є.]

— –І—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї (–і–ї—П –≤–∞—Б –њ–Њ —Н—В–Њ–Љ—Г –њ–Њ–≤–Њ–і—Г), –±—Л–ї–Њ –≤–∞–Љ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ?

— –І–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ?

— –І—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї, –±—Л–ї–Њ –≤–∞–Љ –љ–µ–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ?

— –І–µ–Љ –Є–Љ–µ–љ–љ–Њ —Н—В–Њ –±—Л–ї–Њ –љ–µ–њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ?

— –Х—Б—В—М –ї–Є —З—В–Њ, —З—В–Њ –≤—Л –±—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Ї—В–Њ-—В–Њ —Б–Ї–∞–Ј–∞–ї –Є–ї–Є —Б–і–µ–ї–∞–ї?

— –І–µ–Љ —Н—В–Њ –Љ–Њ–≥–ї–Њ –±—Л –±—Л—В—М –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ—Л–Љ?

— –І—В–Њ –±—Л –≤—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –і—А—Г–≥–Є–µ –ї—О–і–Є –њ–Њ–љ—П–ї–Є –Њ –≤–∞—Б –Є–ї–Є –≤–∞—И–µ–є —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є–Є?

— –І—В–Њ –±—Л –≤—Л —Е–Њ—В–µ–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л –Љ—Л –њ–Њ–љ—П–ї–Є —Б–µ–є—З–∞—Б?

— –Ъ–∞–Ї–Є–µ —И–∞–≥–Є –≤—Л –њ—А–µ–і–њ—А–Є–љ–Є–Љ–∞–ї–Є, —З—В–Њ–±—Л —Б–і–µ–ї–∞—В—М —Н—В—Г —Б–Є—В—Г–∞—Ж–Є—О –≤ –Љ–µ–љ—М—И–µ–є —Б—В–µ–њ–µ–љ–Є –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ–Њ–є?

— –Т —З–µ–Љ —Н—В–Є —И–∞–≥–Є –њ–Њ–Љ–Њ–≥–ї–Є?

— –Ш–Ј–Љ–µ–љ–Є–ї –ї–Є —Н—В–Њ—В –Њ–њ—Л—В –≤–∞—И–Є –њ—А–µ–і–њ–Њ—З–Є—В–∞–µ–Љ—Л–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П —Б –ї—О–±–Њ–≤—М—О?

— –Х—Б–ї–Є –і–∞, —З—В–Њ –≤—Л –њ—А–Є–Њ–±—А–µ–ї–Є –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Є—Е –Є–Ј–Љ–µ–љ–µ–љ–Є–є?

— –І—В–Њ –≤—Л –њ–Њ—В–µ—А—П–ї–Є?

— –£–Ј–љ–∞–ї–Є –ї–Є –≤—Л —З—В–Њ-—В–Њ –Њ —Б–µ–±–µ –Є–ї–Є —Б–≤–Њ–Є—Е —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В—П—Е –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ –Њ–њ—Л—В–∞?

— –Х—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ —З—В–Њ?

— –£–Ј–љ–∞–ї–Є –ї–Є –≤—Л —З—В–Њ-—В–Њ –Њ —Б–µ–±–µ –≤ —А–µ–Ј—Г–ї—М—В–∞—В–µ —Н—В–Њ–≥–Њ —Г–њ—А–∞–ґ–љ–µ–љ–Є—П?

— –Х—Б–ї–Є –і–∞, —В–Њ —З—В–Њ?

***

–Ф–Њ–±–∞–≤–ї—О –љ–∞ —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г –µ—Й–µ –Њ–і–љ—Г –њ—А–∞–Ї—В–Є–Ї—Г –Њ—В —Б–µ–±—П. –Ш–љ–Њ–≥–і–∞ –±—Л–≤–∞–µ—В –њ–Њ–ї–µ–Ј–љ–Њ –њ—А–Њ–≤–µ—Б—В–Є «–Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є—О –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–≤—И–Є—Е—Б—П –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є» — –њ–Њ—А–µ—Д–ї–µ–Ї—Б–Є—А–Њ–≤–∞—В—М –Њ —В–Њ–Љ, —З—В–Њ –Є–Ј —В–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ –Љ–µ–ґ–і—Г –љ–∞–Љ–Є –±—Л–ї–Њ, —П —Е–Њ—В–µ–ї(–∞) –±—Л –Ј–∞–±—А–∞—В—М —Б–µ–±–µ, –∞ —З—В–Њ –Њ—В–і–∞—В—М, –Њ—Б—В–∞–≤–Є—В—М –≤ –њ—А–Њ—И–ї–Њ–Љ. –Т–µ–і—М –Є–љ–Њ–≥–і–∞ –Ї–∞–ґ–µ—В—Б—П, —З—В–Њ —Б —Г—Е–Њ–і–Њ–Љ –і—А—Г–≥–Њ–≥–Њ —Г—Е–Њ–і–Є—В –Є –≤–µ—Б—М –Љ–Є—А, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–є –Љ—Л —Б–Њ–Ј–і–∞–≤–∞–ї–Є –≤–Љ–µ—Б—В–µ. –Х—Б–ї–Є —А–µ—И–Є—В–µ –і–µ–ї–∞—В—М –њ–Є—Б—М–Љ–µ–љ–љ–Њ, –њ–Њ–Љ–љ–Є—В–µ —В–∞–Ї–ґ–µ –њ—А–Њ —В–µ—Е–љ–Є–Ї—Г –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ–Њ—Б—В–Є — –≤–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ–Њ, —Н—В–Њ –≤—Б–µ –µ—Й–µ —Б–ї–Є—И–Ї–Њ–Љ —Н–Љ–Њ—Ж–Є–Њ–љ–∞–ї—М–љ–Њ –Ј–∞—А—П–ґ–µ–љ–љ–∞—П –і–ї—П –≤–∞—Б —В–µ–Љ–∞, –Є —В–Њ–≥–і–∞ –ї—Г—З—И–µ –Њ–±—Б—Г–і–Є—В—М —Н—В—Г —В–µ–Љ—Г —Б–Њ —Б–њ–µ—Ж–Є–∞–ї–Є—Б—В–Њ–Љ (–њ—Б–Є—Е–Њ–ї–Њ–≥–Њ–Љ, –њ—Б–Є—Е–Њ—В–µ—А–∞–њ–µ–≤—В–Њ–Љ) –Є–ї–Є –Ї–µ–Љ-—В–Њ, –Ї–Њ–Љ—Г –≤—Л –і–Њ–≤–µ—А—П–µ—В–µ (–≤ —Н—В–Њ–Љ —Б–ї—Г—З–∞–µ –≤—Л–±–Є—А–∞–є—В–µ –±–µ–Ј–Њ–њ–∞—Б–љ—Г—О –і–ї—П –≤–∞—Б —Б—В–µ–њ–µ–љ—М —А–∞—Б–Ї—А—Л—В–Є—П.)

–Т–Њ–Ј–Љ–Њ–ґ–љ—Л–µ –≤–Њ–њ—А–Њ—Б—Л –і–ї—П –Є–љ–≤–µ–љ—В–∞—А–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є

–Ю—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П –Ј–∞–≤–µ—А—И–∞—О—В—Б—П –Є–ї–Є —Г–ґ–µ –Ј–∞–≤–µ—А—И–Є–ї–Є—Б—М — –љ–Њ —З—В–Њ –Њ—Б—В–∞–µ—В—Б—П —Б–Њ –Љ–љ–Њ–є? –І—В–Њ —П –Љ–Њ–≥—Г –Є —Е–Њ—В–µ–ї(–∞) –±—Л –Ј–∞–±—А–∞—В—М —Б —Б–Њ–±–Њ–є, —Г—Е–Њ–і—П? –І—В–Њ —П –≥–Њ—В–Њ–≤(–∞) –Њ—В–њ—Г—Б—В–Є—В—М?

— –Ъ–∞–Ї–Є–µ –≤–Њ—Б–њ–Њ–Љ–Є–љ–∞–љ–Є—П, –Ї–Њ—В–Њ—А—Л–µ –Љ–љ–µ –і–Њ—А–Њ–≥–Є?

— –І—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П —Г–Ј–љ–∞–ї(–∞) –Њ —Б–µ–±–µ –≤ –њ—А–Њ—Ж–µ—Б—Б–µ –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є–є?

— –І—В–Њ –љ–Њ–≤–Њ–≥–Њ, —З—В–Њ —П —Г–Ј–љ–∞–ї(–∞) –Њ–± –Њ—В–љ–Њ—И–µ–љ–Є—П—Е? –Ю –Љ–Є—А–µ?

— –Ъ–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Є —Г–Љ–µ–љ–Є—П, –љ–∞–≤—Л–Ї–Є, —Б–њ–Њ—Б–Њ–±—Л –≤–Ј–∞–Є–Љ–Њ–і–µ–є—Б—В–≤–Є—П —Б –і—А—Г–≥–Є–Љ–Є?

— –Ъ–∞–Ї–Є–µ –Љ–Њ–Є —Ж–µ–љ–љ–Њ—Б—В–Є? –Ц–Є–Ј–љ–µ–љ–љ—Л–µ –њ—А–Є–љ—Ж–Є–њ—Л? –†–µ—И–µ–љ–Є—П?

PS. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞–ї–∞, —З—В–Њ –Ї –Ї–Њ–ї–ї–µ–Ї—Ж–Є–Є –њ–Њ–њ-–Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є–є –і–Є—Б–Ї—Г—А—Б–Њ–≤ –Њ –ї—О–±–≤–Є –≤–њ–Њ–ї–љ–µ –Љ–Њ–ґ–љ–Њ –і–Њ–±–∞–≤–Є—В—М —Н—В–Њ—В –Ї–ї–Є–њ Gotye. –Я–Њ—Е–Њ–ґ–µ –љ–∞ –Є–ї–ї—О—Б—В—А–∞—Ж–Є—О —Б–µ—Б—Б–Є–Є —Б–µ–Љ–µ–є–љ–Њ–є —В–µ—А–∞–њ–Є–Є. –Я–Њ–і—Г–Љ–∞—В—М —В–Њ–ї—М–Ї–Њ, 700 –Љ–Є–ї–ї–Є–Њ–љ–Њ–≤ –њ—А–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–Њ–≤! –Ш –њ—А–∞–≤–і–∞, –∞–Ї—В—Г–∞–ї—М–љ–∞—П —В–µ–Љ–∞ :)